抓住“一带一路”窗口期提升实力——访承包商会会长房秋晨

文章来源: 国际商报

中国对外承包工程商会会长房秋晨

在“一带一路”国际合作高峰论坛召开之际,记者就中企参与“一带一路”建设、转型升级中的机遇与挑战等问题采访了中国对外承包工程商会会长房秋晨。他表示,目前,“一带一路”沿线国家占据了中国企业海外基础设施建设市场的半壁江山,基础设施互联互通成为建设“一带一路”最重要的领域之一,也成为新时期中国对外承包工程行业发展的强劲驱动力。

基建互联互通是重要驱动力

“一带一路”建设给中国对外承包工程企业带来了巨大发展机遇。根据承包商会统计,去年,中国企业在“一带一路”沿线61个国家新签承包工程项目合同8158份,合同总额1260.3亿美元,占同期中国对外承包工程新签合同总额的51.6%,同比增长36%;完成营业额759.7亿美元,占同期总额的47.7%,同比增长9.7%,增速远高于行业总体水平。

目前,“一带一路”倡议得到了越来越多国家的积极响应,沿线各国发展经济、改善投资环境等刚性需求较大。房秋晨强调,基础设施和互联互通建设、能源和产业园区合作,成为新时期中国对外承包工程行业发展的强劲驱动力。

“基础设施互联互通是建设‘一带一路’最重要的领域之一,是‘一带一路’建设的优先发展领域和重点方向。”房秋晨表示,“一带一路”沿线各国基础设施发展不平衡,互联互通水平较低,基础设施建设滞后与运营效率不高,决定了推进“一带一路”建设将优先带动大批铁路、公路、港口、能源等跨境项目的建设。他认为,设施的联通将推动沿线各国发展战略的对接与融合,发掘区域内市场的潜力,促进投资和消费,创造需求与就业,将极大地改善所在国人民的生活水准。

北方国际公司投资建设的老挝南湃水电站

在“一带一路”沿线国家——老挝,北方国际合作股份有限公司投资建设了南湃水电站。该水电站总装机容量86兆瓦,在“一带一路”国际合作高峰论坛召开前夕,该电站两台机组已成功实现试运行。南湃水电站建成后,一方面将为老挝提供可靠、经济的工民用电,满足老挝国内电力需求,另一方面将向邻近国家出口电力,促进区域经济发展。北方国际总经理王粤涛表示,通过该电站的建设带动了老挝及区域经济的发展,北方国际与当地老百姓一起建造了新家园,实现了中老两国人民心与心的相通。

推动业务模式转型升级

当今,中国企业参与“一带一路”建设的热情高涨,适应能力逐渐提高。房秋晨谈到,随着国际市场业务需求的多样性和竞争的复杂化,中国对外承包工程企业不断创新业务模式,推动发展模式的转型升级。

目前,国际基建需求旺盛但建设资金不足,BOT、PPP模式在全球范围内广受青睐,一些国家推出了PPP相关法案。中国一批有实力的企业凭借技术储备、运营管理、资源整合等方面的竞争优势,进行了探索和尝试。

印尼巨港电站(BOOT模式)、柬埔寨甘再水电站项目(BOT模式)已进入运营期,获得了较好的经济效益。三峡集团以BOT模式开发的卡洛特水电站项目是巴基斯坦迄今为止签署的装机容量最大的私营电力水电项目,目前已开工建设。

近年来,政府积极引导企业开展项目运营维护和长期技术合作,实现项目“建营一体化”。房秋晨认为,推动“建营一体化”是企业培育对外投资合作竞争新优势的客观需要,是企业实现属地化经营策略的必然选择。

去年10月通车运营的“亚吉铁路”是中国在海外实施完成的首个集设计、采购、施工、融资、监理和运营管理为一体的全产业链铁路项目。中国土木工程集团运用股权投资的方式介入项目后续服务,与当地分享国内运营经验,培育了一批了解中国标准、认同中国标准的属地化人才;通过打造铁路沿线经济带,投资开发建设工业园区、商贸物流基地为非洲铁路网建设树立了新的标杆。

中工国际投资开发并参与建设的中国—白俄罗斯工业园

房秋晨介绍,近年来,中国企业凭借市场资源,积极参与境外经贸合作区的投资建设。国机集团依托中白工业园的成功经验积极尝试开发巴基斯坦、印度、新加坡等国家的产业园区项目,业务模式升级和发展层次提升的步伐显著加快。

中交集团不断打造工程承包+园区、城市综合开发+运营整体规划开发等全周期、多业态的价值链组合优势,形成驱动业务发展的新格局。该公司与斯里兰卡国家港务局共同开发科伦坡港口城项目,规划建筑规模超过530万平方米,项目直接投资14亿美元,带动二级开发投资高达130亿美元。目前该项目正加紧施工,预计用20年~25年全部建成。

“并购及战略投资业务是国际大型承包商实现跨越发展的有效途径。目前,中国对外承包工程企业海外收购兼并以及投资业务明显增多。”房秋晨说,今年初,中国交建收购巴西工程设计咨询榜首企业——Concremat设计咨询公司80%股权,将打造成为属地化经营平台,为该区域市场的特许经营类项目提供前期开发的专业技术支撑。

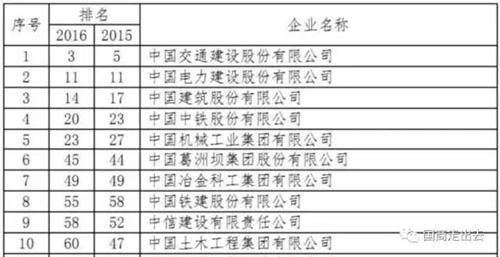

2016年ENR250强上榜中国内地企业前10家单位

助力中企实现自身跨越

《工程新闻纪录》(ENR)公布的2016年度全球最大250家国际承包商榜单显示,中国内地65家企业上榜,上榜企业数量依然蝉联各国榜首。中国交建首次进入前3位、7家企业进入前50强。在9大业务领域的前十榜单中,中国企业在其中7个领域榜上有名,行业内企业实力日益增强。

当前,PPP模式正成为各国积极探索和推动基础设施投资建设的新模式。据承包商会统计,进入ENR250排名的中国大型承包商中有超过一半的企业参与过境外投资项目,然而项目中只有极少数属于境外基础设施PPP项目。

“目前,企业开展境外PPP业务面临的困难涉及政策法规不完善、多头管理,缺乏高效、灵活的企业机制,国内融资难,企业缺少相关专业人才等方面。”房秋晨谈到,承包商会作为行业组织,在促进中国基建行业健康发展中做了大量工作,近期开展了“一带一路”国家风险分析,配合商务部组织编写《企业境外安保制度指引》,对“海外营地建设指引”进行研究;同时,针对“支持大型电站项目‘走出去’”、“支持‘一带一路’建设的税收措施”、“境外经贸合作区和产业园区建设”和“海外道桥项目PPP模式”等课题进行了调研,向相关部门反映企业诉求。

中国港湾公司技术人员在乌干达培训当地员工

现在,“一带一路”倡议的深化实施和沿线国家基础设施项目建设是企业最为关注的领域,中国基建企业也在这宝贵的窗口期内赢得了更多的发展机会。

房秋晨表示,经过多年发展,中国对外承包工程企业的项目实施和管理能力不断提升,形成了装备制造、施工机械、建筑材料等各方面完整的供应链条,能够针对不同国家市场的特点,满足工程建设的各种实际需要。同时,在劳工管理、企业文化建设、企业社会责任等方面的“软实力”显著提高,充分发挥东道国人才、技术、市场、资金等优势,将营销、管理和利润中心前移,全球化布局进行业务资源调配,中国企业正朝着真正跨国公司方向迈进。